在抗战时期,中国的军衔等级及标志反映了当时的军事制度。等级包括将官、校官、尉官等,各等级有相应的军衔标志。这些标志的设计体现了当时的军事文化和审美趋势,同时也反映了中国军队在抗战时期的组织结构和军事力量。这些军衔等级和标志对于研究当时的历史背景、军事制度以及中国军队的演变具有重要意义。

本文目录导读:

在抗日战争时期,中国军队为了规范军事管理,明确各级军官的职责与权力,建立了一套军衔等级制度,本文旨在介绍抗战时期中国的军衔等级及其标志,以追溯历史,铭记历史。

军衔等级概述

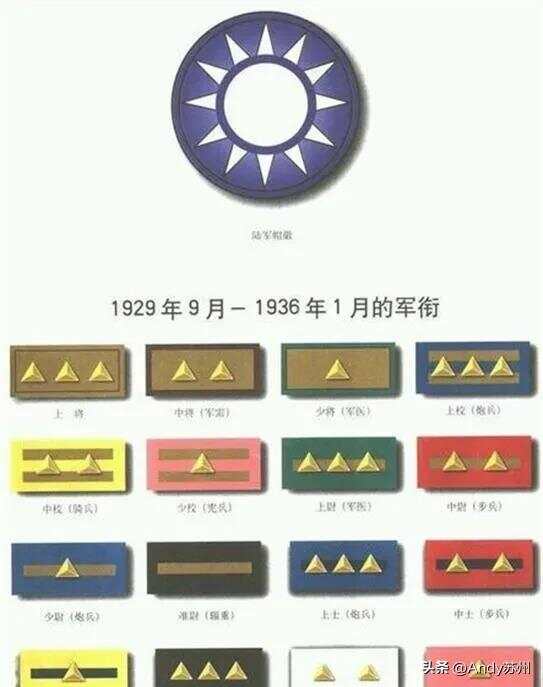

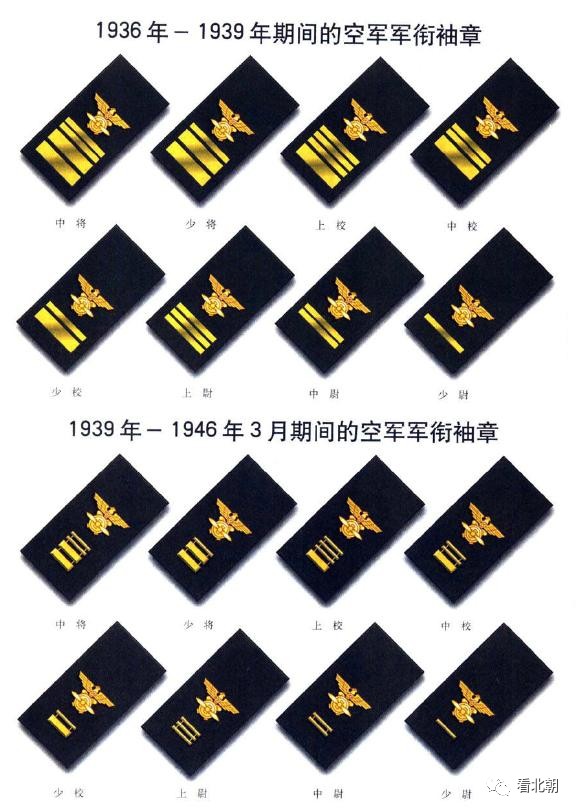

在抗战时期,中国军队的军衔等级分为将官、校官、尉官和士兵四个等级,每个等级都有其特定的职责和标志。

军衔等级及标志

1、将官

将官是军队中的最高级别,包括上将、中将和少将,上将通常指挥大部队作战,具有极高的战略决策能力;中将负责指挥军团或方面军;少将则担任军长或师长等职务,将官的标志主要包括肩章、领章和军服上的特殊符号,肩章上通常缀有金色五角星,星数代表军衔等级。

2、校官

校官是军队中的高级军官,包括上校、中校和少校,他们通常担任团长、旅长或师长等职位,负责指挥作战和部队管理,校官的标志与将官相似,但肩章上的五角星为银色,数量较少。

3、尉官

尉官是军队中的中级军官,包括上尉、中尉和少尉,他们通常担任连长、副连长或排长等职务,负责基层部队的指挥和管理,尉官的肩章上通常缀有银色五角星和横杠,数量及排列方式代表军衔等级。

4、士兵

士兵是军队中的基础战斗力量,包括各种兵种,如步兵、炮兵、骑兵等,士兵的军衔标志主要包括军服、领章和帽徽,在抗战时期,士兵的军衔等级主要通过军服的颜色和帽徽的样式来区分。

军衔等级制度的意义

抗战时期中国的军衔等级制度对于提高军队战斗力、规范军事管理具有重要意义,军衔等级制度使各级军官明确自己的职责与权力,提高了军队的指挥效率,军衔等级也是荣誉的象征,激励官兵为国家和民族做出贡献。

在抗日战争时期,中国的军衔等级制度对于提高军队战斗力、规范军事管理起到了重要作用,这一制度不仅明确了各级军官的职责与权力,还提高了军队的指挥效率,通过介绍抗战时期中国的军衔等级及其标志,我们不仅可以了解历史,还可以铭记历史,珍惜和平。

具体案例分析

以抗战时期著名的将领为例,如林彪、朱德、彭德怀等,他们在军队中担任重要职务,具有崇高的军衔,这些将领的军衔等级及其标志反映了他们在抗日战争中的重要地位和作用,通过具体案例的分析,我们可以更深入地了解军衔等级制度在抗战时期的应用和影响。

现代意义

虽然时代已经变迁,但研究抗战时期中国的军衔等级及其标志对于现代军事发展仍具有重要意义,现代军队可以从中汲取经验,完善现有的军衔制度,提高军队的战斗力,研究历史军衔制度有助于弘扬爱国主义精神,增强民族自豪感。

本文介绍了抗战时期中国的军衔等级及其标志,包括将官、校官、尉官和士兵四个等级,军衔等级制度对于提高军队战斗力、规范军事管理具有重要意义,通过具体案例分析,我们了解了军衔等级制度在抗战时期的应用和影响,研究历史军衔制度对于现代军事发展和爱国主义教育具有重要意义,我们要铭记历史,珍惜和平,为国家的繁荣富强贡献力量。

沪ICP备2021027615号-1

沪ICP备2021027615号-1 沪ICP备2021027615号-1

沪ICP备2021027615号-1

还没有评论,来说两句吧...